兒童醫療的先行者 從引進葉克膜到骨髓間質幹細胞的三十年研究之路

訪談時,陳醫師手上《愛畫畫的恐龍女孩》格外引人注目,他開心跟我們分享這本書也有英文版了─那是郭小妹妹的故事。

自幼患有複雜性心臟病的郭小妹妹,陳益祥是他的主治醫師,在經過充份的醫病溝通下,她和她的家人決定手術,希望有機會過上離開病床的生活;遺憾手術結果不甚理想,但母親仍十分感念陳醫師的付出。於是他們整理了郭小妹妹的畫作,由陳醫師出資,共同出版《愛畫畫的恐龍女孩》,並將所得捐贈給兒童醫療基金會。如此溫暖的醫病故事,在陳醫師入選商周百大名醫,過去的患者,不論成功或失敗,都因為感激,紛紛捎來祝賀時,那種肯定與感動不言而喻。

醫者仁心-從同理心出發的醫病關係

醫者仁心-從同理心出發的醫病關係

「陳醫師在看診時會開放家屬錄音,如果任何親屬對病情有疑問都可以隨時回放,也可以針對錄音內容提問。」與陳益祥醫師共事數十年的鄭怡惠護理師分享陳醫師獨特的看診方式。陳醫師說,許多醫生擔心看診過程被錄音可能為自己帶來不利影響,但他不害怕,反而很鼓勵家長們這麼做。因為大部份的孩子不擅於表達,家長很難了解實際的生理狀況,透過醫師的專業判斷與解說,就能有更多的掌握,也較能從容面對來自其他親屬們焦急的關切。

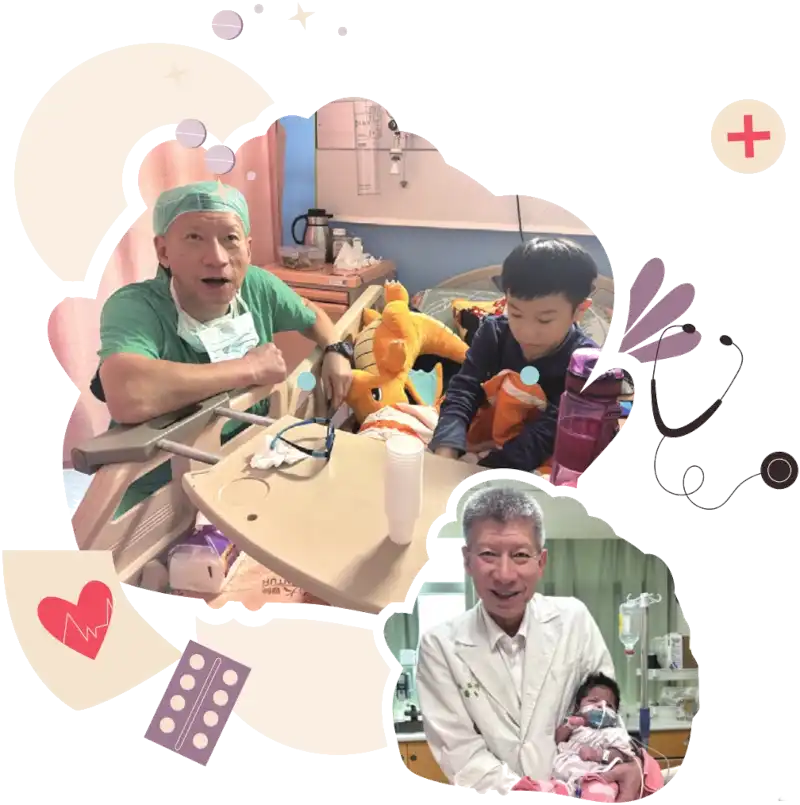

面對孩子,陳益祥則會耐心地用淺顯的語言,搭配模型,為他們講解手術會發生的事和可能的後遺症。陳醫師把每個小孩當成大人看待,讓他們參與討論自己的手術過程,「每個小孩都有選擇的權利,也有權知道在自己身上發生的事。」陳醫師會在父母與小孩意見不一致時成為溝通橋樑,讓他們的意見都可以獲得傾訴。

創新與團隊管理-從導入葉克膜到帶領心臟外科團隊

「你們知道骨髓間質幹細胞嗎…」採訪過程,陳醫師認真地分享他最近的研究與發表的論文,我們到看他眼中對醫療專業無盡的熱情。陳醫師認為,醫學就是從試誤中不斷地改進,「當一個小生命逝去,我們從中學到甚麼經驗去彌補過去的悔恨?」他說。因此,他不斷地更新與改進手術方式、使用的設備和治療方法,並率先引進氣管成形術式,幫助兒童心臟病患者解決合併呼吸道狹窄問題。陳醫師同時也是台灣引進葉克膜的先鋒,使用葉克膜幫助重症兒童得到續命的機會,成為獲得國際葉克膜金獎的唯一兒童醫療團隊;並在擔任亞洲葉克膜學會理事長時,將葉克膜的應用從台灣推廣到亞洲各地,讓孩子得以受到妥善照顧。另外,他也帶領兒童心臟移植團隊,讓兒童有重發「心生」的機會,取得國家SNQ標章。

研究與突破-骨髓間質幹細胞療法與研究會議

陳醫師不斷探索兒童醫療的可能。2016年,一位使用葉克膜長達三個月,嚴重肺部感染的孩童,在陳醫師積極爭取下通過院內倫理委員會核准,使用骨髓間質幹細胞療法進行幹細胞移植,成功移除葉克膜,使用居家型呼吸器生活、成長。此外,陳醫師也推動各種國際會議,包括兩次亞洲心臟外科年會與兒科重症學術交流。陳醫師說,台灣目前的新生兒數太少,許多兒童醫師缺乏提升經驗的例子,透過國際交流,除了讓兒科醫師間能更多地交換想法,同時也有機會到案例較多的醫學中心學習,讓國內外的孩童都能得到更好的照護。

積極提攜後進與鼓勵兒科研究-培養兒童心臟外科新銳

你會如何形容陳醫師的特質?陳醫師的學生周恒文不假思索地說:「勇敢、安定。」周恒文醫師說,「勇敢」是陳醫師敢於提攜後進的魄力,從不吝嗇跟學生分享自己的手術訣竅,並且願意讓每個學生親自嘗試困難的手術,「這是個罕見的特質。」周恒文表示,心臟科的手術幾乎都是重大手術,通常由最權威的醫師執行,資歷較淺的醫師鮮少有機會執刀累積經驗,但老師願意給準備好的學生機會,並時刻從旁指導,給予安定感;他在當上主治醫師後才體悟到,願意給新人機會是多麼困難的事,自己可能無法如此積極。周醫師也分享道,老師幾乎從來不挑病患,不論歷經過多少次手術或被其他醫院拒收,他都願意給予病童和他們的家人一個生的希望。正如陳益祥在訪談中提到,「如果我們都不想救,還有誰來救他們?」

陳益祥醫師也時常將自己的想法與研究和同仁、學生分享,只要對議題有興趣,都會大力支持,因為陳醫師說:「研究與創新才能讓曾經痛苦的案例,成為未來孩子的幸福。」

吳書毅/採訪初稿 劉碧薇/編修撰稿